지난 기획/특집

[분단 70주년 특집] 인터뷰/ 실향민 고태근씨

박지순 기자

입력일 2015-09-16 10:33:00

수정일 2015-09-16 10:33:00

발행일 2015-09-20

제 2962호 9면

이젠 고향집 주소마저 희미해져…

“연백군 송봉면 운계리”에서 말이 멈췄다. 고태근(요한·75)씨는 한국전쟁 중이던 1951년 7월 고향 연백을 떠나 교동도로 피란 온 이후 단 한 번도 잊지 않았던 고향집 주소에서 번지를 어느 때부터인가 잊고 말았다. “고향집 번지를 기억 못하게 됐음을 깨닫는 순간 내 삶의 끝자락이 가까이 왔음을 느꼈습니다.”

고씨는 1940년에 태어나 11살 때 ‘잠시 전쟁을 피하자’는 어머니 손에 이끌려 교동도에 삶의 자리를 마련했다. 그 후 64년의 세월이 흘렀다. 어찌 보면 고향집 번지를 기억 못하는 것은 세월 말고는 누구의 탓도 아니다.

연백군은 1945년 분단과 함께 그어진 38선 이남이었던 땅이다. 교동도로 피란 온 연백군민들은 당연히 고향으로 돌아가리라 믿고 척박한 교동도에서 전쟁이 잠잠해지기만을 기다렸다. “휴전선이 교동도와 연백군 사이를 가르게 될 줄을 누가 알았겠습니까. 한국전쟁이 끝나고 올해는 고향에 가겠지, 내년에는 가겠지 하며 한 해 한 해 기다린 세월이 60년이 넘었습니다.”

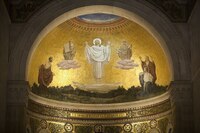

고씨는 교동도에 정착해 살면서 남북 분단과 한국전쟁이 탄생시킨 이데올로기가 얼마나 가혹한지 지금도 말을 꺼내기가 불편하다. “한국전쟁 정전으로 연백군과 교동도가 휴전선 이북과 이남으로 갈라지자 교동도 ‘본토 주민들’이 연백군에서 내려온 실향민들을 ‘이북에서 내려온 사람들’이라며 차별하고 편을 갈랐습니다.” 천주교 신자인 고씨가 마음의 위안을 얻고 외로움을 달랠 수 있었던 곳이 바로 교동공소였다. 교동공소에서만큼은 이편 저편이 없었다.

고씨는 마지막 소원을 전했다. “남한에 남은 이산가족이 12만9000명인데 1년에 100명 정도 이산가족 상봉을 해서는 1300년이 걸린다는 계산이 나옵니다. 이제라도 매월 정례적인 만남이 이뤄지도록 정부에서 정책을 세워줬으면 합니다.”

박지순 기자 (beatles@catimes.kr)

Catholic Pick

많이 본 뉴스