문화

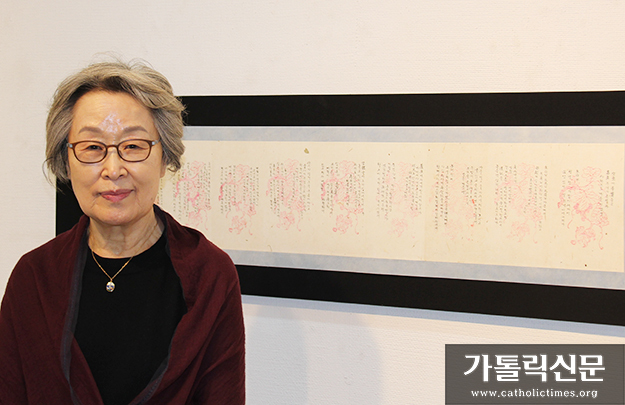

‘아버지와 딸’ 전시 연 서예가 경후 김단희 선생

김현정 기자

입력일 2021-05-17 16:04:32

수정일 2021-05-18 14:54:29

발행일 2021-05-23

제 3246호 20면

“선조들의 업적 제 붓으로 써서 남기고 싶었어요” 주보 제호·주교들의 문장 등 교회 안에서 활발히 작업 활동 아버지 김충현 선생 기억하며 조상과 가족들 남긴 글 모아 작품으로 재탄생시켜 전시

원로 서예가로서 교회 내에서 활발한 활동을 펼쳐온 경후 김단희(요안나) 선생.

선생은 서울 명동 갤러리1898 전신인 ‘평화화랑’ 현판을 쓰고, 1998년에는 ‘가톨릭신문’ 제호를 쓰기도 했다. ‘서울주보’, ‘의정부주보’, ‘춘천주보’ 제호는 물론 여러 주교들의 문장과 사목 표어부터 가톨릭미술상 상장에 이르기까지 그의 손길은 수많은 곳에 닿았다. 이렇듯 활발한 활동을 벌여왔음에도 김 선생은 자신을 드러내는 것을 바라지 않아 1992년 딱 한 번 개인전을 연 이후 지금껏 개인전을 갖지 않았다. 하지만 올해는 특별한 전시회를 열었다. 5월 6~12일 ‘일중 김충현 경후 김단희 아버지와 딸’ 이라는 제목으로 선보인 장이었다. “2021년은 동갑이신 부모님 두 분이 태어나신지 100년이 되는 해입니다. 이를 기념하고자 오래 전부터 전시를 준비했지요.” 그의 아버지는 한국 서예의 대가 일중 김충현(1921~2006) 선생이다. 김충현 선생은 한자로 쓴 경복궁 ‘건춘문’과 ‘영추문’ 글씨로부터 한글 현판인 ‘독립기념관’, ‘원효대교’, ‘한강대교’에 이르기까지 수많은 작품들을 남겨 ‘국필’(國筆)로 불렸다. 김단희 선생은 부모님 탄신 백주년을 맞아 조상과 가족들이 남긴 글들을 작품으로 재탄생시켰다. 이렇게 모은 작품들을 전시를 통해 공개하는 한편 도록으로도 펴냈다. 전시회를 열었던 서울 인사동 백악미술관은 김충현 선생이 구입한 가옥을 미술관으로 개조한 곳이자 그의 첫 전시회를 열었던 곳이라 더 의미가 깊었다. “훌륭하신 조상님들의 업적을 제 붓으로 써서 남기고 싶었습니다. 특히 기존 서예전과 다르게 유리 액자 대신 종이를 활용해 소박하게 작품을 꾸몄는데 이 점도 호평을 받았습니다.”

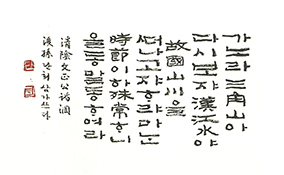

선생은 ‘가노라 삼각산아 다시 보자 한강수야’로 시작하는 시조로 유명한 조선 중기 문신 청음 김상헌의 15대손이다. 그래서 이 시조를 비롯해 증조부, 조부, 부친 오형제의 시문을 작품으로 승화시켰다. 또한 가족 간에 주고받은 글들도 선생의 필체로 다시 살아났다. 작품에는 부모님의 사랑, 자녀들의 효심, 형제간의 우애가 고스란히 드러나 있다.

“이미 전시를 보신 분이 자녀를 데리고 다시 전시장을 찾기도 하셨어요. 이런 전시는 자녀들이 꼭 봐야 한다면서요.”

전시를 준비하며 김 선생은 생전에 아버지가 남긴 종이를 활용해 글씨를 썼다. 고급 화선지가 아닌, 편지지를 이어 작품을 만들기도 했다.

그러면서도 ‘아버지는 종이를 아끼셨는데 제가 종이를 많이 써서 죄송합니다’라고 혼잣말을 했다고. 필력은 물론 근검절약 역시 부전여전이다.

아버지로서 김충현 선생은 어떤 이였을까.

“인품이 훌륭하신 분이었죠. 자녀들은 물론 남한테도 항상 부드럽고 편안하게 대해 주셨고요. 야단 한 번 안 맞고 자랐어요.”

가업을 잇는 큰딸을 항상 대견하게 생각하셨지만 작업에 있어서는 단호했다.

“‘나는 가르쳐 줄 수가 없다. 스스로 터득해라’라고 말씀하셔서 눈물이 찔끔 난 적도 있었어요. 나중에 제가 제자를 기르면서 아버지의 진심이 무엇이었는지 뒤늦게나마 깨닫게 됐죠.”

덕분에 선생은 고유의 다양한 서체를 발전시킬 수 있었다.

선생은 팔순을 넘긴 지금도 한번 붓을 잡기 시작하면 두 시간 이상 집중해서 쓴다. 덧칠과 재작업이 불가능한 서예의 특성상 한 자리에서 작업이 마무리돼야 하기 때문이다.

“조상님들이 남기신 문집이 많이 있어요. 앞으로는 증조부님 이전 조상님들의 글을 작품으로 남기고 싶습니다.”

그는 “하느님께서 건강을 허락하신다면”이라는 말을 덧붙이며 미소를 지었다.

김현정 기자 sophiahj@catimes.kr

김현정 기자

sophiahj@catimes.kr

Catholic Pick

많이 본 뉴스