[묵시록으로 읽는 믿음과 삶] 하늘의 큰 표징(묵시 12,1-4)

악의 세력 암시하는 용의 형상

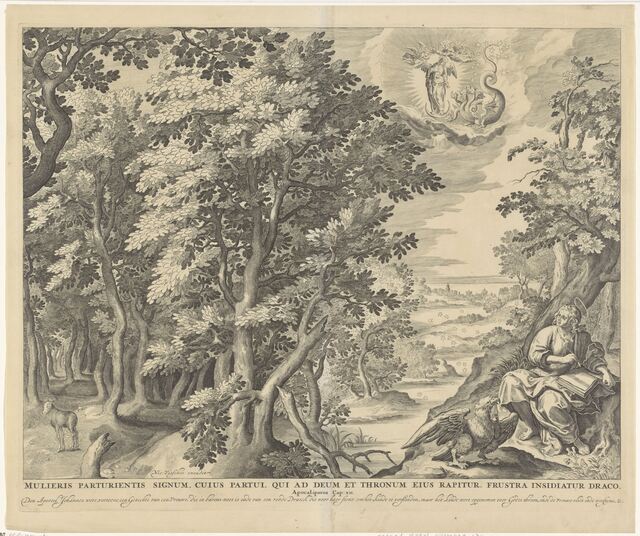

묵시록 12장은 불쑥 튀어나온 느낌이다. 이를테면, 외길을 걷다 낯선 갈림길을 맞닥뜨린 것 같은 느낌말이다. 11장까지 일곱 나팔을 차례로 읽어 나가다가 갑자기 하늘에 큰 표징, 그러니까 여인과 용을 만나게 된다. 여인을 두고 이사야서 7장 14절의 말씀을 떠올리곤 한다. 이른바 임마누엘 신탁인데, 아시리아 제국의 침략으로 두려움에 떨던 유다 왕조의 앞길에 하느님께서 함께하신다는 예언자의 위로를 담고 있는 신탁이다. 유다 임금 아하즈는 아들을 갖게 될 것이며 그 아들 덕분에 유다 왕조는 멸망하지 않으니 하느님께 온전히 의탁하라는 메시지도 신탁 안에 담겨 있다.

이 신탁은 후에 메시아에 대한 기대와 맞물려 하느님께서 이 세상 구원을 위해 직접 개입하실 것이라는 믿음의 근거로 자주 인용되었다. 예수님을 참된 메시아로 고백하는 그리스도인들은 임마누엘 신탁을 예수님의 탄생 이야기에 접목하여 소개하기도 했다.(마태 1,23 참조) 학자들은 묵시록 12장의 큰 표징인 여인의 형상을 통해 메시아를 기다리는 유다교회를 가리킨다고 해석한다.

여인은 열두 개의 별로 된 관을 쓰고 있다. 열두 지파를 가리키는 열두 개의 별 덕분에 하느님의 백성을 가리키는 전통적 형상으로 여인을 이해하는 데 무리는 없다. 여인이 아기를 배고 있는 장면은 하느님 백성 안에 메시아의 탄생이 임박했다는 전통적 예언의 한 형태다.(이사 66,7 참조) 해산의 진통과 괴로움은 메시아 시대가 오기 전 겪어야 할 시대의 아픔과 박해를 가리키는 것이다.(이사 13,8; 호세 13,13; 마태 24 참조) 그러니까 묵시록 12장의 여인은 유다 사회가 간직한 메시아에 대한 믿음의 표현들로 치장되어 있다.

그러나 여인만이 큰 표징으로 소개되지 않는다는 것이 문제다. 묵시록 12장 3절에 붉은 용이 또 다른 표징으로 등장하기 때문이다. 용의 형상은 고대 근동 안에서 혼돈과 어둠을 가리키는 악의 세력을 암시한다. 구약성경 역시 용을 그렇게 이해했다.(욥 7,12; 아모 9,3; 이사 27,1 참조) 용은 붉은 색을 띈다. 묵시록 6장 4절에 나타난 붉은 말의 색과 같다. 전쟁과 살인의 색이 붉은 색이어서 용을 형용하는 색은 용의 살인적 폭력성을, 그의 악함을 더욱 짙게 드러낸다.

용은 일곱 머리를 지니는데, 악함의 또 다른 상징들, 그러니까 바다에서 올라오는 짐승(묵시 13,1 참조)과 대탕녀 바빌론이 타고 있는 짐승(묵시 17,3 참조) 역시 머리가 일곱이다. 일곱이라는 숫자의 보편성과 전체성을 감안하면 악의 힘 역시 강하고 위대하다는, 그래서 묵시록 5장의 어린양과 대적할 만큼의 힘이 있다는 식으로 해석하기도 한다. 사실 악의 힘은 그리 만만하지 않다. 하느님의 백성을 가리키는 여인을 쫓아가기도 하고 그 여인을 휩쓸어 버리려고 했고, 여인의 후손들과 싸우려고 덤벼들고 있다. 악은 늘 우리 곁에 머물며, 우리와 싸우고자 한다. 악은 힘이 빠지지 않는다.

용은 열 개의 뿔도 가지고 있다. 묵시록 17장 12절은 열 개의 뿔을 열 임금으로 규정한다. 뿔의 형상은 그러므로 세상 임금의 다스림을 상징한다. 하늘의 큰 표징인 용이 땅의 다스림을 가리키는 열 개의 뿔을 지닌다는 건, 악에 대한 정신적이고, 추상적인 해석에 대한 하나의 경고와 같다. 악은 현실적이다. 우리의 정치, 경제, 문화 안에서, 우리 인간의 삶과 생각 그리고 행동들 안에서 악함은 상존한다.

특별히 용의 일곱 머리에 씌워진 작은 ‘관’을 주목할 필요가 있다. 관은 임금의 것이고 그의 다스림을 상징한다. 세상을 다스리는 이들을 암시하는 요소들이 용을 형용하는 데 사용된다는 것은 세상의 위정자들, 특별히 로마제국의 정치와 경제, 문화에 대해 묵시록은 비판적이라는 것이다.(이와 관련해서는 묵시록 17, 18장 대탕녀 바빌론 이야기에서 충분히 설명할 것이다) 용은 천상의 사변적 형상이 아니라 이 땅 위 실제 권력을 비판하기 위한 소재다. 용은 그러므로 현실적이다. 지금도 용은 세상의 몇몇 위정자들과 정치 모리배들을 통해 구체화되고 있다.

용은 또한 꼬리를 가지고 있다.(묵시 12,4 참조) 하늘의 별 삼분의 일을 휩쓸어 땅으로 던지는 데 용은 꼬리를 사용한다. 다니엘서 8장을 보면 셀레우코스 제국의 임금 안티오코스 4세 에피파네스를 가리키는 ‘작은 뿔’이 등장한다. 그 뿔은 하늘까지 다다라 거기서 별들을 떨어뜨린다. 안티오쿠스 4세 에피파네스는 유다를 박해했고 예루살렘 성전을 더럽혔다. 유다인들은 그의 박해를 세상 종말의 징표로 보았고 하느님의 이름으로 분기하여 마카베오 항쟁을 이끌었다. 항쟁의 결과는 놀랍게도 유다 사회의 승리로 이어졌다. 물론 셀레우코스 제국은 이미 쇠퇴했고 로마 제국은 아직 유다 땅까지 세력을 펼치지 못했기에 힘의 진공 상태여서 가능한 승리였다.

유다 사회는 하스모네아 왕조를 이루었고 기원전 63년 로마 제국이 예루살렘을 점령할 때까지 100여 년 독립의 형태로 남아 있었다. 용의 꼬리는 유다 사회가 겪은 역사의 아픔과 박해를 암시한다. 용의 꼬리는 시간이 흘러도 사라지지 않고, 또 다른 역사의 아픔을 다룰 때 어김없이 되살아나 악의 세력을 규정하는 은유로 작동하고 있는 것이다.

묵시록 12장은 이제 본격적으로 악의 세력을 분해하고 분석하여 그 실체를 파헤치려 한다. 악은 저 멀리서 찾아오는 불청객이 아니라 여인, 곧 메시아를 품고 있는 하느님 백성 한 가운데 버젓이 등장하고 활약한다. 악을 식별하여 선을 행하는 것은 선을 향하는 길목에서가 아니라 악에 대한 정확한 해석의 자리에서 가능하다. 불편하지만, 악함에 대한 고민을 본격적으로 다뤄봐야 한다. 우리 삶 어디에 묵시록 12장의 용이 똬리를 틀고 앉아 있는지…. 우리는 물어야 한다.

글 _ 박병규 요한 보스코 신부(대구대교구 문화홍보국장)