[당신의 유리알] 소녀 세실리아 만나다(상)

“하느님 앞에 한 걸음 더 나아가는 것을 두려워하지 마세요”

“나는 글을 쓴다고 생각하면서도 한 번도 글을 쓰지 않았다. 사랑한다고 믿으면서도 한 번도 사랑하지 않았다. 나는 닫힌 문 앞에서 기다리는 일 외에는 아무것도 한 것이 없다.”(마그리트 뒤라스, 「연인」 중)

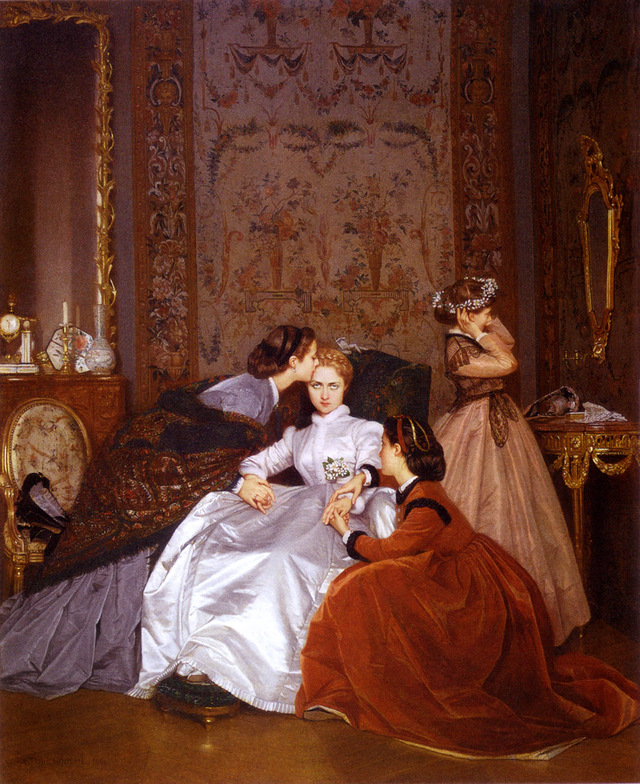

오귀스트 툴무슈(Auguste Toulmouche, 1829〜1890)라는 프랑스 화가가 있다. 그는 파리 상류 여인들의 아름다운 의상과 그들의 심리를 풍속화로 그리면서 알려지기 시작했다. 작가는 주로 한 명의 여인을 화폭에 옮겼는데, ‘주저하는 약혼자( La Fiancée Hésitante, 1866)’라는 유화에서는, 결혼을 앞둔 소녀를 중심으로 자매들이 위로하는 복잡한 구도를 시도하였다.

특별히 오른쪽 거울 앞에 선 어린 동생은, 주인공의 심란한 마음과 상관없이 오렌지 꽃으로 된 화관을 써보며 즐거워한다. 본래 순백의 드레스와 오렌지 꽃으로 만든 화관은, 1840년 2월 10일 빅토리아 여왕이 결혼식에 사용한 이래로 소녀들의 마음을 설레게 하는 사랑의 징표처럼 쓰였다.

이탈리아 유학 시절, 영혼의 굶주림을 마주해야 했던 나는 볼로냐의 한 수도원에서 며칠간 지내게 되었다. 노르베르타 (M.Norberta Sandri) 수녀님은 거기에 계셨다. 조용한 수도원에서 차분히 빈틈을 채우고 계신 모습은, 너무 환하지도, 그렇다고 덜 친절하지도 않은 느낌으로… 상대를 존중하기 위해 일정 거리를 두는 배려가 있는 분이었다. 오래된 서랍 속에서 찾은 손목시계의 초침이 여전히 살아서 돌아가고 있을 때의 가벼운 환희처럼, 마리아의 종 수녀회를 통해 연락을 드렸다.

우리는 여러 이야기를 나눴고, 그중에 흔하지만 묻지 않았던 질문을 꺼냈다. “수녀님, 수도자의 길을 어떻게 걷게 되셨나요?” 수녀님께서도 태어나실 때부터 수도자는 아니었으니 말이다.

노르베르타 수녀님은 명랑하고 담백하게 답하셨다. “우리 모두에게는 첫사랑이 있을 거예요. 저도 마찬가지였습니다. 그쯤 젊은이들의 삶은 매우 단순했거든요. 17, 18세 노르베르타도 그랬어요. 다른 소녀들처럼 저도 사랑하는 사람이 있었지요. 결혼해서 아름다운 가정을 갖고 싶었습니다. 자신 있었어요. 그래서 매일 저녁이면 성당에 가서 성모님 앞에서 간절히 기도했지요. ‘저의 사랑으로 행복한 가정이 될 수 있도록…’ 열심히 기도했어요. 그러던 어느 날 묵주 알을 쥐고 기도를 하는데, 뭔가 자신에게 말하는 내면의 소리가 들렸어요.

“지금 너의 사랑과 함께라면, 진정 원하는 행복에 닿을 수 있다고 생각하니?”

이런 물음은 단순히 ‘이 사람이냐 저 사람이냐?’의 결정으로, 지금 가진 자유를 잃을까 봐 두려워하는 소녀의 망설임에서 오는 게 아니었습니다. 인생은 여러 고비와 비밀의 문을 준비하고 있어요. 신기하게도 이때부터 그 목소리는 계속 들려왔어요. ‘만약 내 초대에 기꺼이 응답한다면, 너는 진정으로 행복할 거야.'

"아직도 ‘주님께서 부르신 것’이라고 확신해요. 안타깝지만 사랑하는 사람과는 결국 헤어져야만 했어요. 어머니는 그런 딸을 보며 무척 마음 아파하셨지요. 그때 나이가 19살이었습니다. 저는 ‘마리아의 종’ 일곱 성인의 영성을 따라 교육 사도직을 실현하는 수도원에 입회했습니다. 하지만 뭘 해야 하는지 모르고 그냥 입회했지요. 오로지 주님을 사랑하고 자신을 온전히 봉헌하자는 단순한 생각뿐이었으니까요. 주님께 향한 사랑은 한 사람을 사랑하는 마음과 분명 차이가 있었어요. 제 모든 것을 불러일으키시는 주님의 그 오묘한 사랑이랄까요.”

수녀님의 말씀은 소녀였던 자신에게 하는 고백 같았다. 아직도 멈추지 않고 가는 시계의 초침 같은 기억들. 나는 수녀님이 유년 시절, 즐거웠던 추억이 많다는 말씀이 생각났다. 자유롭고 아름다웠던 그 시절. 가족들과 친구들이 있는 이야기는 광야에 선 수도자에게 일면 유혹이기도 했다. 나약한 마음은 언제나 인간을 흔들고.

분명 대가족이 함께 살다가 수도원에 입회했을 때 노르베르타 수녀님은 자신의 선택에 기뻐하기도 했을 것이다. 때론 가족들이 생각나기도 했을 테고, 또 다른 시련 앞에서 자신의 선택을 탓했을지 모른다. 수녀님은 그런 탓을 해본 적이 있으셨는지 물었다.

“종신 서원 전까지, 저 자신이 평생 수도원 형제자매들에게 충실할 수 있을지 의심스러웠어요. 또한 봉헌 생활도 제게는 높아 보였고요. 그럴 때마다 무력함을 느껴야 했어요. 그러나 뭐 이런 걱정들도 ‘주님께서 충실함과 인내심을 나에게 선물하셨으니, 이를 통해 그 뜻을 이루실 것’이라는 생각에 이르자, 위로가 찾아왔어요.”

부활하신 예수님이, 베드로에게 세 번째로 오셨을 때 그는 아무 일도 없었다는 듯 무심히 일상으로 돌아가 있었다. 낭만 가득한 예수님은 제자 베드로를 일깨우기 위해, 그를 처음 만났던 때와 비슷한 순간에 나타나셨다. 우리도 그들처럼 칠흑 같은 절망에 눈이 멀 때, 곁에 계신 주님을 놓친다. 주어지는 부르심도 이와 같다. 그분께 다가갈수록 세상이나 수도원 안에는 더 어둡고 치열한 순간이 펼쳐지니까.

나는 수녀님께 물었다. “드디어 시작된 수도원 삶이 좋기만 하지는 않았을 텐데요?”

노르베르타 수녀님은, 로지나(Rosina) 수녀님의 도움을 많이 받았다고 했다.

“수도원 생활은 용기 있게 시작됐어요. 그러나 생각했던 수도원 생활은 너무 달랐어요. 이를테면, 같은 일정으로 함께 움직여야 하고, 똑같은 색깔의 옷을 입어야 했지요. 집 생각도 많이 났어요. 19세가 받아들이기에는 갇혀 있는 삶처럼 자유와 다양성이 부족한 환경이라고 느껴졌거든요. 자주 ‘이 수녀복이 나에게 맞는 옷’인가 자문했지요. 그때 로지나 수녀님이 양성소에 오셨어요. 제가 고민하는 걸 금세 아시고는 이렇게 동반하셨습니다. ‘수녀님. 이 모든 것은 다 괜찮아질 겁니다. 시간이 흐른 후에 그 문제가 주님께 가는 길을 막지는 못할 거예요. 그때는 수녀복이 검은색이든, 노란색이든… 무엇을 입게 되든 그 차이가 중요하지 않게 될 겁니다.’ 로지나 수녀님도 같은 시간을 먼저 겪으셨으니 이해하셨던 거지요.”

수녀님은 수도명을 가지기 전, 이름이 ‘세실리아’라고 했다. 나는 돌아갈 수만 있다면 17세 소녀 세실리아에게 어떤 말을 해 주고 싶은지 물어보고 싶었다. “저는 소녀 세실리아에게 인생과 행복에 관한 세 가지 말을 해주고 싶어요. ‘생각해 보고, 기도해 보고, 시도해 보라’고. 또 한 걸음 더 나아가는 것을 두려워하지 말라고, 꼭 전하고 싶어요.”

글 _ 박홍철 다니엘 신부(서울대교구 삼각지본당 주임)