길위의목자양업,다시부치는편지(종료)

[길 위의 목자 양업, 다시 부치는 편지](5)13년 만에 귀국한 최양업

민경화 기자

입력일 2022-01-26 11:18:27

수정일 2022-01-26 13:28:22

발행일 2022-01-30

제 3280호 11면

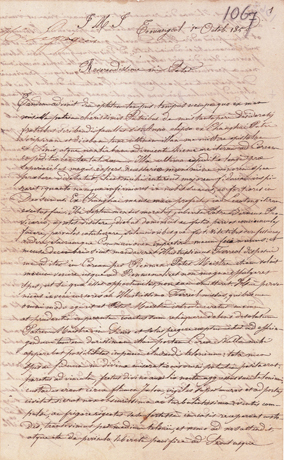

“궁핍한 신자들 도울 능력이 없어 가슴 미어집니다” 10개월간 쉬지 않고 사목방문 매진 산 속에 숨어 사는 신자들 만나며 비참하고 가련한 삶에 깊이 통감 평생토록 사제를 만나고 싶어했던 교우촌 신자들의 모습 서한에 묘사

신자들에게 큰 은총의 순간, 사제 최양업과의 만남

언제 잡혀갈지 모르는 불안한 생활 중에 사제에게 성사를 받고 성체를 모실 수 있는 것은 큰 기쁨이었을 터. 최양업의 일곱 번째 서한은 그가 만난 교우촌 신자들의 모습을 생생히 묘사한다.

“우리가 어떤 교우촌에 도착하면 어른이고 아이고 남녀노소 구별 없이 모두 새 옷으로 갈아입고서 신부님께 인사를 드리겠다고 한꺼번에 몰려옵니다. 교우촌을 떠날 때에는 우리가 여행할 옷차림으로 갈아입을 때부터 공소집 전체가 울음바다가 되고 탄식소리로 진동합니다. 어떤 이들은 저를 못 떠나게 붙들려는 듯이 옷소매를 붙잡고 어떤 이들은 제 옷깃에 그들의 애정의 정표를 길이길이 남기려는 듯이 제 옷자락을 눈물로 적십니다. 어떤 때는 좀 더 오랫동안 제 뒷모습을 지켜보기 위해 야산 등성이에 올라가기도 합니다.”

그 당시 신자들에게 ‘단 한 번이라도 사제의 얼굴을 보면 그것이 큰 은총’이었다. 처음이자 마지막이 될지 모르는 신부와의 만남을 기뻐하며, 떠나는 최양업의 뒷모습을 하염없이 지켜봤을 신자들. 최양업은 신자들이 눈물을 훔치며 흔드는 손을 바라보며 어떤 생각을 했을까.

민경화 기자 mkh@catimes.kr

민경화 기자

mkh@catimes.kr

Catholic Pick

많이 본 뉴스