문화

[일상문화 속 교회이야기] 계이름

이승훈 기자

입력일 2014-07-08 03:35:00

수정일 2014-07-08 03:35:00

발행일 2014-07-13

제 2903호 15면

성무일도 찬미가 첫 음절 ‘도’는 도미누스에서 따와

“도, 레, 미, 파, 솔, 라”

음악에 조예가 깊지 않은 어린아이라도 계이름은 쉽게 욀 수 있다. 보이지 않는 음에 이름을 달아 누구라도 음을 알 수 있게 해주는 계이름은 성무일도의 찬미가에서 유래한다.

계이름을 처음으로 만든 이는 이탈리아 아레초 출신 구이도(990~1050) 수사다. 베네딕토회 수사인 구이도는 6월 24일 성 요한 세례자 탄생 대축일에 바치는 성무일도의 저녁기도 찬미가의 각 구절의 첫 음절에서 계이름을 붙였다.

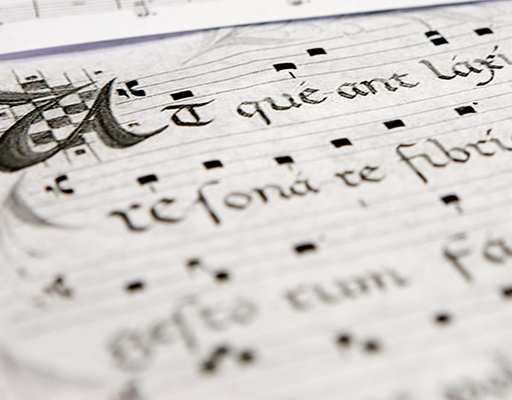

라틴어로 ‘Ut Queant laxis/Resonare fibris/Mira gestorum/Famuli tuorum/Solve polluti/Labii reatum/Sancte Iohannes’라 부르는 이 찬미가는 각 첫머리가 다장조의 헥사코드(6음 음계)와 일치했다. 우리말 성무일도에서는 ‘세례자 요한이여 들어주소서/위대한 당신업적 기묘하오니/목소리 가다듬어 찬양하도록/때묻은 우리입술 씻어주소서’라고 기도하는 부분이다. 구이도는 6개의 음을 음이 일치하는 첫 구절인 ‘우트, 레, 미 파, 솔, 라’라고 불렀다. 후에 ‘우트’는 주님을 뜻하는 도미누스(Dominus)에서 따 ‘도’로 바뀌었고, 17세기경에 제7음 시(Si)가 더해져 지금의 계이름이 완성됐다.

구이도가 이 계이름을 만든 것은 누구나 쉽게 성가를 부를 수 있게 하기 위해서였다. 계이름이 없던 당시에는 노래를 듣고 외우는 방식으로 성가를 불러왔다. 아레초의 주교좌대성당에서 음악을 가르치던 구이도는 계이름을 만들고 오늘날 5선 악보와 원리가 흡사한 4선 악보를 고안해 성가의 음을 기록할 수 있게 했다. 악보에 정확한 음 높이를 기록할 체계를 만든 것이다. 그는 이전에는 성가 가수가 되려면 10년은 걸렸지만 자신의 방식으로 1년이면 된다고 자신했다. 과연 오늘날에는 악보만 읽을 줄 알면 누구나 성가를 부를 수 있게 됐다.

노래로 하느님을 찬양하기 위해 만들어진 계이름은 그 자체에 기도가 담겨있다. 미사에 악보를 보며 기도하는 마음으로 성가를 부른다면 아우구스티노 성인이 말했듯 성가는 참으로 ‘두 배의 기도’가 될 것이다.

이승훈 기자

Catholic Pick

많이 본 뉴스