[묵시록으로 읽는 믿음과 삶] 예언의 힘(묵시 11,1-6)

폭력의 시대에서 희망 지키라는 메시지 선포

요한묵시록 10장에서 예언자 소명을 받은 요한은 11장에 들어서면서 지팡이 같은 하나의 잣대를 받는다. 그 잣대로 성전과 제단, 그리고 그곳에 있는 이들의 수를 측량하라는 말씀을 요한은 듣는다. 에제키엘서(40~43장)에서도 성전을 측량하는 이야기가 있다. 바빌론에 유배간 유다 민족을 위해 이미 사라졌으나 여전히 갈망의 대상으로 남아 있는 성전을 이상적으로 소개하는 이야기다. 대개의 주석학자들은 에제키엘서와 요한묵시록 11장을 함께 열거하면서 위로와 격려의 예언자적 소명을 짚어내곤 한다.

에제키엘이든 요한이든 어려운 시기에 하느님의 보호로 굳건히 살아가자는 희망의 메시지를 전하는 게 예언자적 소명이라는 것이다. 성전이란 형상은 하느님의 현존을 가리키고 어렵고 힘든 시간, 하느님은 늘 우리와 함께 계신다는 위로와 희망이 성전을 측량하는 이야기 안에 스며들어 있다.

그러나 요한묵시록 11장은 에제키엘서의 성전 측량과 다르다. 측량의 수치는 나타나지 않고 다만 측량의 행위가 서로 다른 두 공간의 분리를 만들어낸다. 요한은 성전을 측량함으로써 성전 바깥뜰, 그러니까 이민족들의 공간을 분리해낸다.(묵시 11,2) 성전 바깥뜰의 이민족은 폭력적 캐릭터로 묘사된다. “그들이 거룩한 도성을 마흔두 달 동안 짓밟을 것이다.”(묵시 11,2) 폭력과 분리된 듯 서술되어야 할 거룩한 도성은 더 이상 평온하지 않다.

불행히도 거룩한 공간이 폭력의 공간이 된다. 성전과 성전 바깥뜰로 구분된 두 공간은 폭력으로 점철된 하나의 공간이 되었다. 요한묵시록의 공간적 배치는 늘 이렇다. 천상이 지상 속에 스며들고 지상이 천상의 공간으로 확대되며, 선과 악이 하나의 공간 안에 뒤엉켜 각각의 의미를 더욱 섬세히 살펴보게 독자를 이끈다.

세상의 일이란 게 이분법으로 명확히 구분되는 논리를 허용하지 않는다는 건 우리의 경험칙에서 얻을 수 있는 평범한 지혜다. 요한묵시록은 거룩함을 지켜내는 게 아니라 오히려 폭력과 악의 세력 안으로 밀쳐 넣는다. 거룩함은 천상에서 홀로 빛나지 않는다. 성전은 홀로 거룩해서 세상을 등진 공간이 아니다. 세상 속, 그 어두움 속에서 성전은 반드시 세워지고 꾸며져야 한다.

이민족의 폭력은 마흔두 달이라는 시간으로 제한된다. 마흔두 달과 관련해서 요한묵시록은 1260일(묵시 12,6 참조)과 3년 그리고 반년(묵시 11,3; 12,14 참조)의 시간으로 다시 소개한다. 같은 시간을 다른 표현으로 곱씹는 이유와 관련해서 대개의 주석학자들은 다니엘서 7장 25절이 암시하는 안티오쿠스 4세 에피파네스 임금(기원전 175~163년)의 박해 시절을 떠올린다.

역사의 한 사건은 그것이 폭력적이고 참담할수록 깊고 묵직한 슬픔과 상처를 남긴다. 기원전 2세기의 그 박해는 요한묵시록이 쓰인 기원후 1세기 말엽에까지 이어져 어렵고 힘든 모든 시절의 메타포로 작동한다. 마흔두 달은 거룩한 도성, 거룩한 백성이 살아내는 모든 시간들의 상처가 된다.

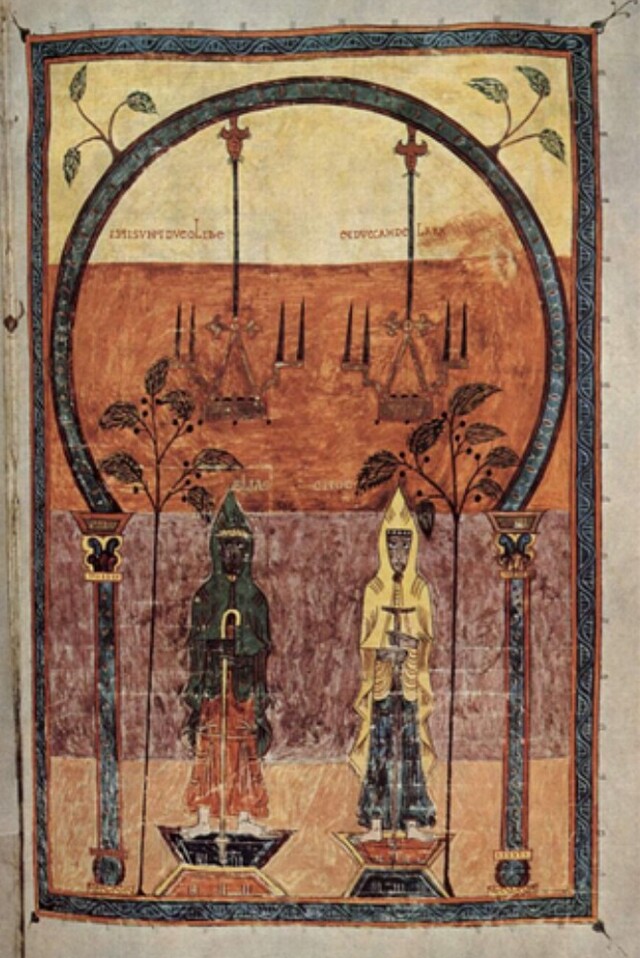

그럼에도 상처의 시간은 절망과 소외의 시간이 아니라 예언의 시간이어야 한다.(묵시 11,3) 두 올리브 나무와 두 등잔대로 상징화된 두 증인이 나타난다. 유다 전통에서 두 올리브는 이스라엘의 두 영웅, 그러니까 대사제 여호수아와 세상의 지도자 즈루빠벨을 암시한다.(즈카 4,1-14 참조) 종교와 정치의 영역을 아우르는 두 영웅은 마지막 시대, 메시아의 등장을 기다리는 (기원전 2세기 무렵부터 시작된) 묵시주의의 시대에 이르러 종말론적 영웅으로 재해석되었다.

구원 상징하는 ‘두 증인’ 등장

박해 시대 그리스도인들에게

주님 함께하신다는 위로 전달

강력한 하느님 권능 재확인

역사의 두 영웅은 구원과 희망의 상징으로 거듭났고 두 증인을 소개하는 요한묵시록은 폭력의 시대 앞에 선 그리스도인들을 염두에 두었을 터. 좌절하지 말고 슬퍼하지 말고 두 증인을 통해 희망을 견지하라는 메시지를 독자들에게 건네고 싶었을 것이다.

그러므로 두 증인을 소개하는 서사는 역사 속 하느님의 권능을 배경으로 더욱 힘찬 형식을 빌어 진행된다. 희망은 분명하게 강력한 것이어야 한다는 다짐을 한 것 마냥 두 증인에 대한 묘사는 단단하고 선명하다. 먼저 두 증인 입에서 나오는 불이다.(묵시 11,5 참조) 원수를 삼킬 정도로 강력한 불은 하느님의 분노를 가리키는 전형적 은유다.(2열왕 1,10 이하; 루카 9,54 참조) 하느님은 당신의 말씀을 전하고 실천하는 모든 이들을 악의 세력으로부터 보호하신다는 전통적 믿음이 불이라는 형상 속에 스며들어 있다.

여기에 덧붙여 두 증인은 하늘을 닫는 권한도 지닌다. 하늘을 닫는 권능은 엘리야의 이야기를 참조한 듯하다.(1열왕 17,1) 초기 그리스도교 공동체는 엘리야를 통한 하느님의 힘찬 권능에 대한 이야기를 소중히 여겨 예수님의 보편적 구원 의지와 그분을 향한 믿음의 근거로 사용하기도 한다.(루카 4,25; 야고 5,17 참조) 물을 핏빛으로 만드는 모세의 이야기도 첨가된다.(탈출 7,17 참조) 모세는 그야말로 민족의 영웅이고 하느님은 모세를 통해 이스라엘을 당신 백성으로서 역사의 전면에 내세우셨다.

두 증인이 모세처럼 꾸며지는 건, 어떤 순간에도 하느님의 역사하심은 계속될 것이라는 믿음과 희망을 다시 한번 확인하는 것이리라. 두 증인에 대한 묘사는 11장 6절 후반부에 이르러 절정에 치닫는다. “원할 때마다 온갖 재앙으로 이 땅을 치는 권한을 가지고 있습니다.” 이스라엘만이 아닌, 특정 민족이나 공간에 치우치지 않는, 그리하여 온 세상 위로 권능을 떨치는 두 증인의 모습은 경이롭다. 그 누구도 대적 못 할 두 증인이기에 그들이 존재하는 한, 예언의 힘은 맹위를 떨칠 것이다.

그런데, 두 증인은 자루 옷을 입고 있었다.(묵시 11,3 참조) 마흔두 달, 천이백육십 일 동안 자루 옷은 두 증인을 감싸고 있었다. 자루 옷은 고통과 회개의 은유로 사용된다.(이사 22,12; 예레 4,8; 마태 11,21) 요한묵시록은 천상의 기쁨, 영광 혹은 권능을 드러낼 때 ‘흰 겉옷’을 사용한다. 자루 옷은 아니다. 두 증인의 옷차림에서 요한묵시록 서사의 긴장이 진하게 느껴진다. 예언자의 운명은 그리 영광스럽거나 화려하지 않다는 것. 그들은 고통과 회개의 길을 묵묵히 걸어갈 것이다. 그래서인가. 11장 7절에 다다를 때, 두 증인은 죽음을 맞닥뜨리고 만다. 그들의 죽음이 무엇인지…, 우리는 밝혀야 한다.

글 _ 박병규 요한 보스코 신부(대구대교구 문화홍보국장)