[창간 100주년 특별기획 - 교회와 함께 민족과 함께] (6) 해방과 새 출발의 다짐

해방의 기쁨 속 되찾은 천주교회보…진정한 가톨릭운동 전개 촉구 새로운 희망 품었지만 분단 고착화로 또 다시 시련 겪어

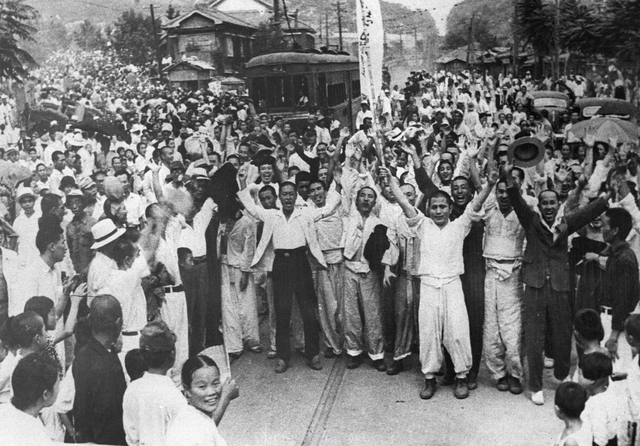

1945년 8월 15일, 마침내 일본이 연합국에 항복했습니다. 36년 동안 압제에 시달리던 우리 민족은 가혹했던 일제 식민 통치로부터 벗어났고 그 기쁨의 환호가 거리에 넘쳐났습니다. 하지만 식민 통치로 인해 우리 민족이 겪어야 했던 고통은 이루 말할 수 없었습니다.

참회 없이 맞이한 해방

정확한 통계조차 집계하기 어렵지만, 전쟁의 총알받이로 끌려간 학도병만 2만 3천여 명을 헤아리고 1944년과 그 이듬해에만 21만여 명이 징병됐습니다. 강제 노역에 혹사당한 이들은 1123만 명, 수십만 명에 달하는 조선 여성들이 군수 공장에 동원되고 위안부로 남방과 중국 전선으로 끌려갔습니다.

해방이 그 모든 고통과 피해를 되돌릴 수는 없었지만, 조선은 이제 그 모든 아픔을 뒤로하고 새로운 조국을 꿈꿀 수 있게 됐습니다. 하지만 새 출발은 과거의 역사를 바르게 청산하는 것으로부터 참으로 가능합니다. 그런 의미에서, 교회는 민족의 해방을 참회 없이 맞이했다고 할 수 있습니다.

아무리 소소한 잘못이라도 과오에 대한 겸허한 고백과 반성을 해야 합니다. 하지만 한국 천주교회는 2000년 대희년에 즈음해서야 과거사 반성 문건인 「쇄신과 화해」를 통해 일제 식민 통치 아래에서 민족의 고통을 외면한 죄를 공식적으로 고백했습니다. 해방의 시간과 공간을 맞는 천주교회 지도층은 지난 과오에 대해 아무런 말도 하지 않았습니다.

하느님의 섭리

공교롭게도 민족이 해방을 맞은 8월 15일 그날은 ‘성모 승천 대축일’이었습니다. 그리고 유엔이 대한민국 승인 건을 총회에 상정한 1948년 12월 8일은 ‘한국 교회의 수호자, 원죄 없이 잉태되신 복되신 동정 마리아 대축일’이었습니다. 한국교회 지도자들은 이 뜻깊은 우연을 주보 성인인 성모 마리아의 도움으로 이뤄진 하느님의 섭리로 해석했습니다. 노기남 대주교는 1949년 연두사에서 다음과 같이 말했습니다.

“해방됨으로부터 완전 독립까지의 모든 중요한 계단을 생각하면 대한천주교회의 대주보이신 성모 마리아께서는 확실히 한국의 독립을 돌보신 것을 의심할 수 없다. 우리는 진심으로 이 큰 은혜를 감사할 줄 알아야 할 것이다.”

당시 한국교회에는 6개의 교구(대목구)와 3개의 지목구, 1개의 수도원교구(면속구)가 있었습니다. 신자 수는 약 18만여 명으로, 남한에 11만 명, 북한에 5만 명, 그리고 연길교구에 2만여 명의 신자들이 분포해 있었습니다. 성직자는 300여 명, 수녀는 400여 명이었습니다.

한국교회는 민족의 해방과 세계 평화의 회복에 감사하는 미사를 전국 성당에서 봉헌하고 특별 행사를 가졌고 새 출발을 위한, 새로운 선교 계획을 수립하기 시작했습니다. 1945년 9월, 남한에 미국 군대가 상륙했고 이에 앞서 북한에는 소련군이 진주해 신앙의 자유를 약속했습니다. 남북한 교회는 모두 해방을 맞아 교회 발전에 대한 새로운 희망을 품었습니다. 그러나 안타깝게도 분단이 고착화되면서 북한 교회는 공산주의 체제 하에서 심한 탄압을 받고 결국 침묵 속으로 빠져들게 됩니다.

새 희망, 새 출발

해방 이듬해인 1946년 ‘조선순교복자현양회’가 재발족됩니다. 현양회는 순교복자 79위 공경을 중심으로 한국교회의 고유한 전통인 순교신심을 진작시키기 위해 노력했습니다. 마침 김대건 신부 순교 100주년을 맞아 한국 순교 복자 수녀회가 설립됩니다.

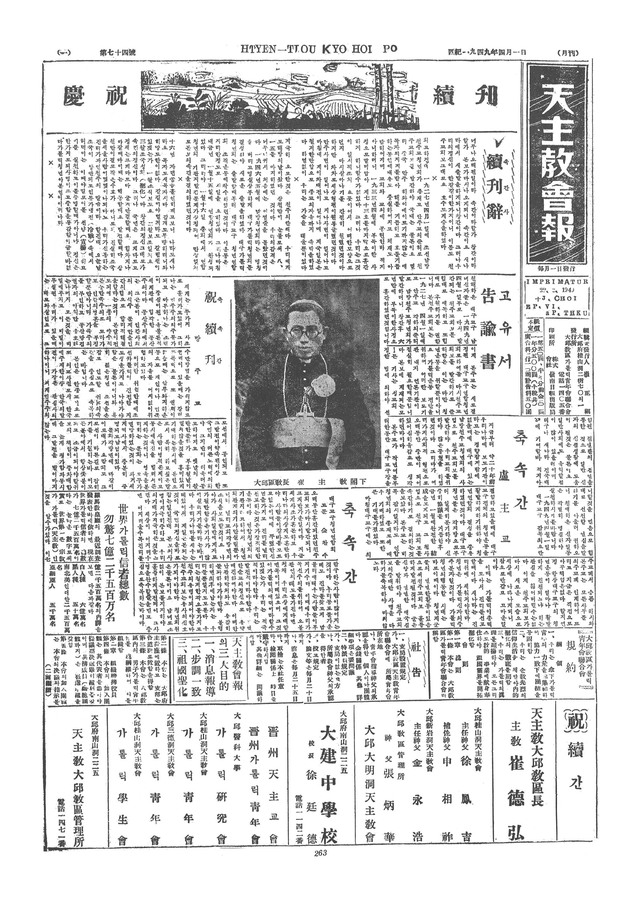

남한 교회는 특히 사회사업과 교육사업 등 간접 선교 활동에 적극 나섭니다. 특히 일제 말에 휴간됐던 경향잡지, 경향신문, 가톨릭청년 등이 속간됐습니다. 일단의 뜻 있는 평신도들이 시대적 요청에 부응한다는 사명감으로 창간한 ‘천주교회보’도 1949년 4월 1일 다시 발간되기 시작했습니다.

직접 선교뿐만 아니라 교회의 사회적 관심과 역할에 대한 새로운 인식은 교회 내 청년 활동과 가톨릭 운동에 큰 자극을 주었고 이를 바탕으로 1949년 8월 26일에는 ‘대한천주교총연맹’이 결성됐습니다. ‘천주교회보’는 9월 1일자 사설에서 총연맹의 탄생을 축하하고 이후 한국 천주교회의 다양한 가톨릭 운동을 교회와 사회 안에서 직접 실천하는 주도적인 역할을 기대했습니다.

“大韓天主敎總聯盟結成 - 서울교구 연합청년회의 주최로 八월 二十二일부터 동 二十六일까지 가톨릭 하기대학강좌를 열었고 이를 기회로 하여 동 二十六일 오후 二시에 서울 명동대강당에서 천주교총연맹을 조직하였다. 서울교구를 비롯하야 각 교구 대표자 七十여명이 회동하야 전국적 최고 최대의 단체 대한천주교총연맹을 결성하게 된데 대하여서는 총재 노주교 각하의 열열하신 지도와 서울교구 유지제씨의 분투 노력의 결과로 우리는 깊이 감사의 뜻을 표하는 동시에 연맹의 탄생을 축복하며 그의 발전을 기대하여 마지 않는다”(천주교회보, 1949년 9월 1일자)

가톨릭운동의 다짐

총연맹 결성에 앞서, 그 해 봄에는 주교회의에서 전국 각 교구장 주교들로 구성된 ‘우리나라 천주교회의 최고기관인 중앙위원회’가 결성됐고 이로부터 한국교회의 ‘가톨릭운동을 지도하는 대방침이 결정’된 바 있습니다. 하지만 이러한 지향을 실천하기 위해서는 ‘행동체’가 필요했고, ‘그 수족이 될만한 강력하고 또 신자들의 총역량을 집결’할 단체가 요청됐던 것입니다. 그런 취지에서 대한천주교총연맹이 결성된 것입니다.

실로 총연맹은 가톨릭운동을 통합해 본격적인 신앙과 사회운동으로 발전시키기 위한 한국 가톨릭 평신도 운동의 중앙 추진 단체라고 할 수 있었습니다. 연맹은 교회내적으로는 일치와 단결을 강화해 운동의 일관성과 통일성을 기하고, 대외적으로는 사회 각 분야에 가톨릭 정신을 보급함과 동시에 국제적으로 한국 가톨릭 운동을 대표한다는 목적을 갖고 있었습니다.

‘천주교회보’는 이 뜻깊은 소식을 전하면서 다음과 같이 촉구했습니다.

“가톨릭운동은 가톨릭정신의 현양이 그 목적인만큼 모든 불순과 허위를 배척하는 것이다. 우리가 히구하는바는 연맹의 조직이 형식에만 그치지말고 실질적으로 三十만 신도의 총결합이 되어 진실한 의미의 가톨릭운동을 전개하자는 것이다.”(천주교회보, 1949년 9월 1일자)

이처럼 남한교회는 해방공간 안에서 복음선포와 사회적 기여에 대한 각오와 기대를 갖고 활발한 활동을 전개해 나갑니다. 교황청의 지지와 관심, 미군정과의 친밀한 관계 속에서 천주교회는 안정을 도모하고 왕성한 선교 전략을 수립하고 추진해 나가기 시작했습니다.

하지만 우리 민족은 또다시 민족적 비극을 맞게 됩니다. 무신론과 공산주의에 대한 투쟁을 강화해 나가던 와중에 민족 상잔의 비극을 만나게 되고 분단이 고착화됩니다. 북한교회는 이른바 ‘침묵의 교회’가 됩니다. 그리고 이 모든 과정 안에서 한국교회는 또 다시 스스로 그 책임을 물어야 하는 처신을 하게 됩니다.

박영호 기자 young@catimes.kr

박영호 기자

young@catimes.kr