방주의 창

[방주의 창] 마른 나뭇가지에 다다른 까마귀같이 / 이은봉

이은봉(아우구스티노·광주대 문예창작과 교수)

입력일 2013-01-29

수정일 2013-01-29

발행일 2013-02-03

제 2831호 23면

‘사고의 중심’ 과거 혹은 미래? 어린 시절의 추억

살다 보면 예상치 않은 경험을 할 때가 있다. 내내 잘 차고 다니던 시곗줄이 툭 끊어진다든지 하는 것도 그 한 예이다. 그러나 이런 뜻밖의 경험은 사물과의 관계에서보다는 사람과의 관계에서 올 때가 더 많다. 사람과의 관계에서 그런 경험을 하게 되면 훨씬 더 당황하게 된다. 그렇게 당황했던 이야기.

‘사고의 중심’ 과거 혹은 미래?

평소에 가깝게 지내던 젊은 문학평론가가 있었다. 차를 마시던 커피숍이었는데, 불쑥 그가 내게 물었다. “선생님은 평소에 사고의 중심을 과거에 두세요, 미래에 두세요?” “뜬금없이 무슨 소리야?” “과거를 중심으로 생각하느냐, 미래를 중심으로 생각하느냐는 말이에요.” 너무 엉뚱한 질문이어서 나로서는 조금 당황하지 않을 수 없었다.

바로 그때 빨리 대답하지 않으면 안 될 것 같은 강박관념이 밀려왔다. 얼떨결에 후딱 대답을 했다. “과거를 중심으로 생각해요. 인류의 미래는 희망이 없어요. 인류에게 시간은 미래라는 낭떠러지를 향해 달려가는 고속열차에요. 농업사회에서, 산업사회로, 산업사회에서 정보사회로 이동해온 것이 최근의 역사잖아요. 내가 보기에는 그것 자체가 파멸의 과정이에요. 인류의 미래는 별로 밝지 않아요. 인류는 이제 과거에서 대안을 찾아야 해요. 특히 과거의 마을 공동체에서…….”

얼른 이렇게 말을 쏟아내고 나자 당황하는 정도가 오히려 더 강해졌다. 서둘러 나는 몇 마디 덧붙였다. “인류는 결국 자폭하고 말거에요. 요즘의 생태환경 문제를 좀 생각해 봐요.” 이렇게 말하고 나니 정말 내가 인류의 미래를 절망적으로 생각하고 있는 듯했다. 정말 내가 인류의 미래를 이렇게 부정적으로 생각하는가. 더러 그렇게 생각한 적이 있기는 했다. 하지만 그런 생각에 크게 집착한 적은 없었다. 그런데 갑자기, 퍼뜩, 느닷없이 이런 말이 쏟아져 나온 것이었다.

집으로 돌아오는 길에도 젊은 문학평론가와 주고받은 얘기가 뇌리를 떠나지 않았다. 나도 나이를 먹은 것인가. 그래서 과거의 삶에서 미래의 가치를 찾는 것인가. 되물어 볼수록 대답은 쉽지 않았다. 실제로는 뒤보다는 앞을 보고 달려온 것이 내 삶인 듯도 했다. 내가 언제 과거를 이처럼 깊이 생각했나. 아니, 언제 미래를 이처럼 깊이 생각했나. 반문들이 끊이지를 않았다.

물론 내 생각의 행방을 단정적으로 규정하기는 힘들었다. 마음속에서는 과거와 현재와 미래가 상호 교차했다. 그래도 상대적으로 과거가 더 많이 들어와 있는 것은 사실인 듯했다. 어느덧 생각의 중심을 과거에 두는 나이에 이른 것인가.

어린 시절의 추억

젊은 비평가와 주고받은 ‘과거’는 이렇게 꼬리에 꼬리를 이었다. 이 글을 쓰면서도 과거라는 말을 반복하다 보니 별안간 어린 시절의 추억들이 밀려왔다. 특히 공주에서 중학교에 다니던 시절의 일들이…….

중학교 2학년 때 나는 윤완호라는 친구와 가깝게 지냈다. 공주 읍내 중동의 구식 기와집에 살던 윤완호는 교육자 집안의 장남이었다, 나도 그랬지만. 당시 나는 공주에서 하숙을 했다. 우리 집은 공주읍내에서 조금 떨어진 장기면 당암리 막은골에 있었다.

완호네 집의 식구들은 모두 성당에 다녔다. 완호네 구식 기와집 대문에는 ‘천주교교우’라는 조그만 패찰이 붙어 있었다. 고향집에 가지 않으면 주말에는 나도 완호를 따라 성당에 갔다. 성당은 다소 높은 산언덕에 기품 있게 자리를 잡고 있었다.

1937년에 완공된 것으로 알려진 고딕식의 중동성당은 그때 이미 고색 찬란했다. 나는 중동성당의 고색 찬란한 분위기가 좋았다. 본당 뒤편의 사제관과 수녀원도 내게는 호기심을 주었다. 완호는 더러 흰 가운을 입고 신부님을 보좌해 복사의 일을 치렀다. 그런 날은 나 혼자 미사에 참석해야 했다.

그런데 왜 갑자기 불쑥 이런 장면이 떠오르는 거지? 가톨릭신문에 쓰는 글이기 때문이겠지. 어린 시절이든, 청소년 시절이든 과거는 내게도 푸르고 싱싱했다. 계절로 비유하면 여름, 여름은 고통의 계절…….

여름을 살면서 나는 자주 가을을 기다렸다. 하지만 가을은 쉽게 오지 않았다.

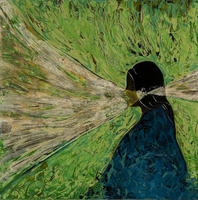

‘나의 영혼’에게도 “굽이치는 바다와/百合의 골짜기를 지나/마른 나뭇가지 위에 다다른 까마귀같이”(김현승, 「가을의 기도」) 될 때가 오겠지. 아직도 나는 여름의 한복판을 질퍽거리고 있는 듯싶었다. 둥근 마음으로 가을을 살 때도 되었다고 생각하지만 실제로는 생각에 그치고 마는 듯했다. 그러니 내게 과거는 아직 아득한 것 아닌가.

이은봉씨는 《삶의 문학》 제5집(1983)에 「시와 상실의식 혹은 근대화」를 발표하면서 문학평론가로 등단했으며, 《창작과비평》신작시집 『마침내 시인이여』(1984) 에 「좋은 세상」외 6편을 발표하면서 시인으로 등단했다. 한성기 문학상, 유심 작품상, 가톨릭 문학상 등 수상했다.

이은봉(아우구스티노·광주대 문예창작과 교수)

Catholic Pick

많이 본 뉴스