[알기 쉬운 미사 전례] (14) 우리의 응답을 기다리시는 하느님! 화답송

하느님 사랑에 감사·찬미 드리는 응답의 노래

여러분은 언제 처음으로 부모님에게 ‘아버지, 어머니 사랑해요’라고 했나요? 저의 경우에, ‘아버지, 사랑해요!’라는 처음 사용한 것은 군대에서 부모님께 드리는 편지에서입니다. 대한민국의 남자라면 대부분 가는 군대에서 힘든 훈련을 받으면서, ‘아버지도 이런 힘든 훈련 과정을 거치셨겠구나!’라는 생각을 했습니다. 그리고 동병상련의 마음에서, 그동안 저에게 베푸신 아버지의 사랑에 대해 감사함이 흘러나왔던 것이지요.

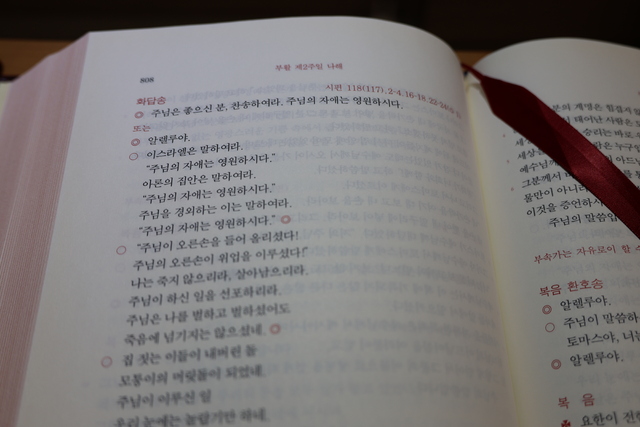

사람의 관계는 서로 주고받으면서 형성되고 더욱 굳건해집니다. 하느님과 우리의 관계도 그렇습니다. 하느님과 교회 공동체 사이의 대화 구조로 이루어져 있는 말씀 전례에서 ‘화답송’은 그 말 그대로 하느님이 먼저 우리에게 베푸신 사랑과 그에 따른 구원의 사건에 감사와 찬미를 드리는 응답의 노래입니다.

화답송은 말씀 전례에서 빼놓을 수 없는 부분이며, 전례적으로 사목적으로도 매우 중요합니다. 그리고 화답송은 하느님 말씀에 대한 묵상을 도와주기도 합니다. 사목자는 화답송에서 바치는 시편의 내용을 연구하여 교우들이 이해할 수 있도록 가르쳐주어야 할 의무가 있습니다.

소위 ‘화답 시편’(Psalmus Responsorius)은 고대 유다인들이 회당 예배 중에 성서를 봉독하기 전이나 후에 시편을 읊던 관습에서 영향을 받은 것으로 추정합니다. 그리고 교회 안에서도 4세기경에는 대부분 지역에서 독서 후에 시편이나 창작 성가를 부르는 것이 일반화되었습다. 그런데 4세기 이후에 교리적 이유로 대부분의 창작 성가가 폐지됨에 따라 시편은 교회의 공식 성가로 굳어졌습니다. 아우구스티노의 저서나 대 레오 교황의 강론에서 화답 시편으로 불렀던 구절들에 대한 언급이 있습니다.

초기 화답송은 독서대에서 불렀는데, 7세기경부터 서방 전례의 중심이 로마에서 프랑크 지역(현재의 프랑스와 독일 지역)으로 옮겨가면서, 이 노래와 복음의 등급 차이를 드러내려고 층계에서 부르기 시작했습니다. 여기에서 ‘층계’(Gradus)에서 부르는 노래라는 의미의 ‘층계송’이라는 명칭이 생겼고, 층계송을 모은 성가집을 ‘Graduale’라고 했습니다.

현재는 제2차 바티칸공의회의 전례 개혁을 통해 본래의 의미를 살려서 ‘층계송’이 아니라 ‘화답송’(Responsorium)이라는 용어를 되찾았으며, 고유한 몇 가지 특징을 분명히 하였습니다. 첫째, 대부분의 화답송은 시편으로, 일부는 성서 찬가로 구성되어 있습니다. 둘째, 모든 화답송은 제1독서를 염두에 두고 선택한 것으로 그 내용에 있어서 제1독서와 조화를 이룹니다. 셋째, 화답송의 내용은 말씀을 들려주신 하느님께 올리는 찬미, 감사, 고백, 결심, 청원 등 다양하게 나타납니다. 넷째, 반복하여 부르는 후렴은 화답의 기능을 강화하며, 화답 시편의 주요 구절이나 그에 상응하는 환호로 되어 있습니다.

말씀을 들려주시고 사랑을 풍성히 내려주시는 하느님께 대한 응답인 화답송은 전례에서 울려 퍼지고, 더 나아가 우리의 삶 자체가 화답송이 되도록 하는 것이 중요합니다. 그런 차원에서 베트남의 응우옌 반 투안 추기경은 오랜 감옥살이를 통해 얻은 신앙의 지혜를 담은 「지금 이 순간을 사랑하며」에서 참된 응답이 무엇인지를 가르쳐주십니다. “하느님의 일이 아니라 하느님을 선택하는 것이야말로 그리스도적 삶의 뿌리가 되어야 합니다. 이것은 오늘날 세계에 가장 참되게 응답하는 길입니다.” 하느님을 선택하기보다는 하느님의 일에 자신의 열정을 쏟으며 인정받기를 원하는 뿌리 얕은 신앙인이 되기 쉬움을 통찰하는 영적 가르침이지요.

글 _ 윤종식 티모테오 신부(가톨릭대학교 전례학 교수)

이주연 기자 miki@catimes.kr