지난 기획/특집

봉헌생활의 해 르포 ‘봉헌된 삶’ - 마리아수녀회

김진영 기자

입력일 2015-09-08

수정일 2015-09-08

발행일 2015-09-13

제 2961호 10면

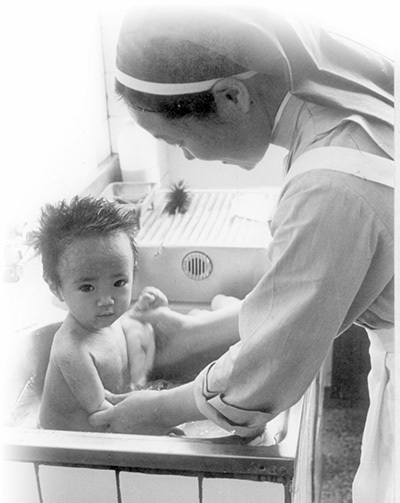

“넌 나의 보석” 성모님 닮은‘엄마 미소’ 가득 고아와 가난한 이들을 향한 한 젊은 외국인 사제의 사랑 보모회에서 출발해 수녀회로 하느님께서 맺어준 가족 그리스도 섬기듯 아이들 돌봐

광복 이후 이어진 전쟁과 보릿고개, 독재정권 등 한국 현대사는 아픔과 배고픔의 시대였다. 특히 고아와 병자 같은 사회적 약자들에게 굶주림은 만성적인 것이었다. 더욱이 그들을 바라보는 사회의 시선마저 곱지 못했다. 잠재적 범죄자나 부적응아 취급을 해 한 곳에 수용하는 것이 일반적이었다. 하지만 그런 시대 속에서도 그리스도의 사랑을 전하고자 하는 움직임은 늘 있어왔다. 그리고 그 움직임은 지금도 변함없이 이어지고 있다. ‘마리아수녀회’는 그 움직임의 선두에 서 있고자 했다.

누가 저의 가족입니까?

무더운 여름, 땡볕 아래 열 명 남짓 되는 어린이들이 제각각 수영복을 입고 내려오고 있다. 그 뒤에 몸빼 바지를 입은 수녀가 따라간다. 신이 나서 앞장서 가는 아이들이 행여나 넘어질까 걱정하면서도 아이들의 재잘거림에 미소를 띤다. 이제는 여느 아이들과 마찬가지로, 아니 그보다 더 밝게 지내고 있는 아이들이지만 50년 전에는 세상 그 누구에게도 사랑받지 못하는 입장의 아이들이었다.

1957년 부산에 도착한 젊은 신부 알로이시오 슈월츠(Aloysius Schwartz, 한국이름 소재건)는 빈민 환자들, 다리 밑 걸인들을 방문하면서 이들을 위해 일해야 되겠다고 결심했다. 특히 고아들에게 깊은 관심을 가졌다. 당시 고아들은 ‘영화숙’이라는 이름의 시설에 수용돼 있었다. 위생은 물론 먹는 것조차 제대로 나오지 않는 열악한 상황이었다. 사회 인식도 좋지 않았다. 잘못한 것이 하나도 없었지만 고아라는 이유 하나로 기피의 대상이 되곤 했다.

마리아수녀회는 부모를 잃고 방황하는 수많은 불우한 어린이들과 빈민 환자들 그리고 가장 가난한 사람들에게 그리스도의 사랑을 실천하기 위해 창립됐다. 처음에는 부모를 잃은 아이들의 어머니가 되어줄 보모회로 출발하였지만 이후 더 큰 봉사를 위해 1964년 8월 15일에 수녀회로 전향했다.

내 형제요 자매요 어머니이다

마리아수녀회는 교육사업, 의료사업, 아동복지, 여성복지, 노숙인복지 등 다양한 분야에서 활동하고 있다. 분야는 다르지만 하고자 하는 바는 하나다. 바로 ‘가족’이 되어주는 것이다. 아이들은 수녀들과 함께 살면서 그들을 ‘엄마’라 부른다. 사회복지사나 아이들을 담당하지 않는 수녀는 ‘이모’라 호칭한다. 미혼모와 아기, 영유아, 초·중·고등학교 학생들 가릴 것 없이 도움이 필요한 모든 이들에게 마리아수녀회 회원들은 아낌없는 사랑을 베풀고 있다.

“가난한 이들에게 최상의 서비스를 제공해주십시오.”

알로이시오 몬시뇰이 남긴 이 말에서 마리아수녀회가 나아가고자 하는 바를 알 수 있다. 보릿고개로 상징되던 가난한 시절이지만 매주 수요일은 우유를, 주일에는 봉지과자를 하나씩 먹을 수 있도록 했다. 성모님의 자녀들이라는 의미에서 8월 15일은 모든 아이들의 생일날이었다. 고기와 포도를 먹는 날로 기억되던 성모승천대축일은 50년 가까운 세월이 지난 지금도 특별하게 기억되고 있다고 한다.

마리아수녀회의 보살핌에서 벗어나 자립한 이들은 ‘열매’라 불린다. 이제는 다들 가정을 꾸리거나, 직장을 잡고 홀로서기를 하고 있는 열매들은 종종 수녀회를 찾아오곤 한다. 마리아수녀회에는 ‘가족센터’라는, 이들을 위한 공간이 마련돼 있다. 그리고 가족센터 곳곳에는 알로이시오 몬시뇰을 추억하는 장소와 세상을 떠난 마리아수녀회 회원들을 추모하고자 만든 ‘기억의 벽’이 존재한다. 열매들이 명절이나 휴가 때만 아니라 종종 이곳을 찾는 이유는 받았던 사랑이 그리워서이기도 하지만 받은 사랑에 감사하고 앞으로 나아갈 힘을 얻고자 함이기도 하다.

하나도 잃지 않았습니다

아이들을 낳아 길러본 적이 없는 수녀들에게 아이를 돌본다는 것은 쉬운 일이 아니다. 머릿속에 온통 아이들 생각으로 가득 찬 수녀들은 아이들이 조용하면 조용한대로 걱정, 울면 또 왜 우는가 하는 걱정으로 살았다. 늦은 저녁이나 새벽에 아이가 아플 경우 한 명은 아이를 안은 채 옷을 입고 뛰어가고, 다른 한 명은 문을 열어주고, 다른 한 명은 병원에 전화를 하는 마치 군대에서 5분 대기조가 보여 줄 법한 역할분담과 수행을 보여줬다. 아이를 안고 뛸 때는 보통 맨발이었다. 200m정도 떨어진 병원까지 달려가는데 걸리는 시간은 1분이 안됐지만 수녀들에게는 정말 간절한 기도의 순간이었다.

예전에는 가출한 아이들을 잡으러 가는 것도 수녀들의 몫이었다. 처음부터 마리아수녀회의 보살핌을 받았던 아이들은 가출하는 일이 없었지만, 다른 곳에서 온 아이들은 처음에 적응을 못하고 가출하기 일쑤였다. 가출 후 식당에서 배달을 하고 있는 아이들을 찾아 식당 주인에게 사과하고 데리고 가는 일도 종종 있었다.

IMF 시기는 수녀회에게도 힘든 시기였다. 후원이 줄어든 것도 문제였지만 아이들의 양육을 포기하는 부모가 늘어 아이들이 수시로 들어왔다. 아픈 아이들도 많았다. 한 아이는 태어난 지 겨우 10개월밖에 안됐지만 세포종양으로 인해 복수가 가득 찼고, 그 아이를 살리기 위해 서울에 있는 대학병원이란 대학병원은 다 다녀보기도 했다. 그러나 어떤 경우에도 마리아수녀회 회원들은 아이들을 포기하지 않았다. 아이들은 하느님이 맺어준 가족이기 때문이었다.

하느님을 즐거운 마음으로 섬기자

한국은 눈부신 성장을 거뒀고, 물질적으로는 분명 풍요로운 시대가 됐다. 식판을 핥아먹듯 깨끗이 먹어 설거지 후에도 물이 깨끗했다는 이야기는 정말 옛 이야기가 됐다. 그러나 정신적으로는 예전보다 더욱 빈곤한 시대가 됐다. 마리아수녀회는 가난한 이들에게 최상의 서비스를 제공하자는 설립자의 말에 따라 정신적으로 가난한 이들을 돕기 위해 2011년 ‘알로이시오 힐링센터’를 개원했다.

힐링센터는 저소득층 자녀들이 심리정서적으로 학교나 사회 부적응 증상의 정신질환 ‘사각지대’에 있음에도 부모들이 이를 모르거나 알더라도 경제 사정으로 제때에 치료해주지 못하는 상황을 막고자 노력한다. 이를 위해 위기 아동 및 청소년과 부모를 위한 상담심리치료를 제공하고, 전문인력을 양성 중이다.

한때 무료 진료로 발 디딜 틈도 없었던 알로이시오 병원은 예전과 같은 북적임은 없지만 그래도 여전히 가난한 이들에게 질 좋은 의료서비스를 제공하고 있다.

회원들에게 쉬는 시간은 아이들과 함께 있는 시간이라 한다. 아이들 돌보기를 그리스도를 섬기듯 하는 이들이 모인 곳, 바로 마리아수녀회다.

김진영 기자 (nicolao@catimes.kr)

Catholic Pick

많이 본 뉴스