지난 기획/특집

[노성두의 성미술 이야기] (35) 십자가 책형

입력일 2004-09-05

수정일 2004-09-05

발행일 2004-09-05

제 2414호 14면

“십자가 수난 생각하면 교만 사라져”

올림픽 경기를 관람하다가 눈길을 끄는 장면을 목격했다. 우리나라 구기 종목 선수들 가운데 승리가 확정되자 경기장 바닥에 덥석 꿇어앉아서 두 손을 모으고 기도를 올리거나 성호를 긋는 것이었다. 전 세계 시청자들의 이목을 전혀 아랑곳하지 않고 자신만의 종교적 신념과 의지를 표현할 수 있다는 것이 대단한 배짱으로 보였다. 다른 나라 선수들은 애써 이겨도 기껏 두 손을 번쩍 들고 자기네끼리 얼싸안을 뿐, 눈을 지긋이 감고 합장을 하면서 묵주를 돌린다거나 알라신을 모신 성지를 향해 카페트 깔아놓고 큰 절을 올리지 않는 것으로 보아서 배짱들이 아무래도 우리 선수들보다 좀 떨어지는 것 같았다.

이런 식의 손짓 몸짓 언어는 사실 오랜 상징적인 의미를 감추고 있다. 종교마다 제각기 이런 상징들을 많이 가지고 있는데, 그리스도교의 대표 상징을 하나 들라면 가장 먼저 십자가를 꼽을 수 있을 것이다.

십자가는 원래 예수님의 수난 도구였다. 해골산이라는 뜻의 골고타에 올라서 나무 십자가에 매달려 처형당하신 이야기는 요한 복음서 19장에 나와 있다. 그때는 아직 사형폐지론 같은 논의가 없던 때라서 시시때때로 처형이 이루어졌던 모양인데, 예수님이 매달리실 때도 도적 두 명이 함께 집행되었다.

그림1은 카스틸리아의 블랑카 기도서에서 그리스도의 수난 이야기를 다룬 장면을 보여준다. 고딕 전성기에 탄생한 작품답게 그림 구성이 꼭 중세 고딕 성당의 색유리창과 닮았다. 그림 안에 모두 네 개의 원이 서로 겹쳐 있는데, 각각의 내용에 따라 위계가 정해졌다. 맨 위쪽 둥근 그림은 십자가에 달리신 예수님과 그 아래를 지키는 마리아와 요한을 그렸다. 십자가 어깨 위로 해와 달이 붙었다. 원래 「유다인의 왕 나자렛 예수」라고 쓴 명판도 붙어 있어야 하는데, 웬일인지 보이지 않는다. 요한 복음서에는 빌라도가 직접 써서 십자가 위에 붙였다고 하니, 빌라도의 필력을 확인할 수 있는 좋은 기회였는데 아쉽다. 가시나무로 엮은 왕관도, 발받침대도 빼놓고 안 그렸다.

그림에서 두 번째 아래에 붙어 있는 원은 십자가에서 예수님의 시신을 내리는 장면을 재현한다. 이때 아리마태아 사람 요셉과 니고데모가 발 벗고 나서서 도와주었다고 한다. 이들은 침향을 섞은 몰약과 고운 베를 준비해 와서 약식 장례를 치렀다는데, 밤에 십자가에 올라가서 일을 하려면 횃불과 사다리 그리고 대못을 뺄 때 쓰는 장도리 같은 것들도 다 챙겨왔을 것이다. 이 두 사람은 조연급이라서 그런지 조금 작게 그렸는데, 이것은 등장인물의 역할과 중요성에 따라 크기에 차등을 두는 이른바 「가치 비례」의 원칙을 따랐기 때문이다. 실제로 눈금자를 갖다대면 안 그렇겠지만, 심리적으로는 존경하는 사람이 좀 우러러 보이는 것은 자연스러운 현상이다. 까까머리 시절, 학력고사 성적이 잘 나온 친구를 보면 괜히 나보다 키가 더 커 보이고 얼굴에서 광채가 나는 것처럼 생각되던 것과 같은 이치이다.

그림의 좌우에 붙은 원 안에는 여자 모습을 한 에클레시아와 시나고그가 서 있다. 이들은 교회와 유다교 회당을 나타낸다. 교회를 의미하는 스페인어 「이글레시아」, 이탈리아어 「키에사」, 프랑스어 「에글리즈」 따위가 알고 보면 모두 「에클레시아」에서 나온 말이다. 그림에서 에클레시아는 십자가와 잔을 하나 손에 들고 있다. 유럽에서는 로마네스크 시대부터 십자가에 달리신 예수님이 흘리신 붉은 핏방울을 그냥 땅에 흘리기 아깝다고 생각하고 귀하게 여기기 시작했는데, 이 그림에서 에클레시아가 들고 있는 것이 바로 보혈을 담은 성배이다. 고딕 시대로 넘어가면 비탄에 빠진 날개 달린 천사들이 십자가 주위에 몰려들어서 에클레시아가 들었던 성배를 대신 들게 된다. 한편 시나고그는 두 눈을 띠로 묶어서 가리고 부러진 창을 쥐고 있다. 시나고그는 이따금씩 남자로 등장하기도 하지만 미술에서는 여자로 나타날 때가 더 많다.

십자가는 애당초 처형과 고통과 수치의 상징이다가 예수님이 달리시는 바람에 의미가 180도 달라진다. 수난과 대속과 구원의 상징이 된 것이다. 처음에는 예수님을 그런 몹쓸 데 달리신 모습으로 그릴 수 없다고 해서 아예 그림을 그리지도 않다가, 586년 라불라 수사가 시리아의 자그바 수도원 복음서 그림에 처음으로 그려넣은 것이 현재 피렌체 라우렌치아나 도서관에 남아 있다. 그 후 692년 콘스탄티노플 공의회에서 앞으로는 십자가를 한쪽 다리로 세워 들고 있는 어린 양 대신 예수님을 직접 그리기로 결정하면서 십자가 책형의 도상이 미술에서 봇물을 이루기 시작한다. 이것은 십자가가 양떼를 치는 선한 목자나 물고기 같은 전통적인 상징을 밀어내고 그리스도교의 명실상부한 얼굴을 대신하면서 일어난 현상인데, 세속의 황제들도 왕관에 십자가 표식을 붙이기를 주저하지 않았다. 라틴 지역에서는 황제 발렌티아누스 3세(서기 402~455년 재위), 동로마제국에서는 유스티니아누스 1세(518~528년 재위)가 십자가 왕관을 처음으로 만들어서 머리에 썼다고 한다.

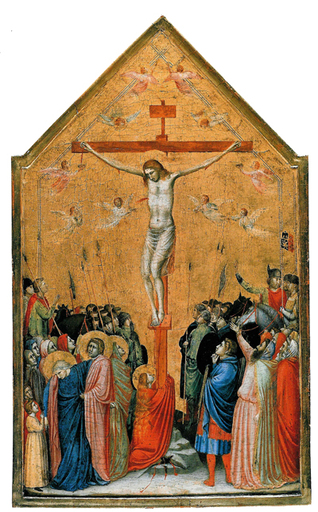

카스틸리아의 불랑카 기도서에 등장하는 「십자가 책형」(그림2)을 보면 십자가 나무의 너비가 꽤 좁다. 십자가 나무는 처음에 몸의 윤곽선을 다 덮을 만큼 넉넉한 크기로 켜서 쓰기 시작하다가 1000년경부터 차츰 좁아진다. 십자가가 주인공도 아닌데 공연히 키울 필요가 없다고 생각했던 것 같다. 비슷한 무렵, 예수님도 있는 대로 다 껴입었던 겉옷을 훌훌 벗어던지고 갑자기 허리수건 하나만 걸치는 대담한 변화를 보이는데, 이런 대담한 파격 패션은 그 후에 그리스도교 미술의 정식 도상으로 굳어진다. 감정 기복이 심했던 북유럽 화가들이 예수님의 허리수건을 울부짖듯 바람에 펄럭이는 형상으로 재현하면서 종교적 격정과 수난 드라마의 클라이막스를 표현한 것은 잘 알려져 있다.

예수님의 두 발에 못을 각각 하나씩 두 개 친 것도 눈길을 끈다. 미술에서는 고딕 시대 전성기를 지날 무렵 두 발을 겹쳐 모으고 못 한 대를 치는 새로운 관례가 유행한다. 그러니까 사지에 못을 네 개 치다가 세 개로 줄인 셈인데, 못을 한 대 줄이면서 완전히 다른 도상이 탄생한다. 못을 하나씩 따로 치면 뻣뻣한 차렷 자세밖에 나오지 않는데, 한 대의 못으로 두 발을 모아서 치면 두 다리의 자세를 우아하게 변화시킬 수 있어서 화가와 조각가들이 무척 선호했다. 못 세 개는 또 육신, 정신, 영혼의 세 가지 고통을 의미한다는 해석도 덧붙었다.

그림 속에서 예수님은 얼굴을 잔뜩 찌푸리고 무척 고통스러운 표정을 짓고 계신다. 팔 다리도 힘없이 늘어져 있다. 이것도 달라진 것이다. 이전에는 두 팔을 활짝 펴고 수염 없는 얼굴에 눈빛을 빛내면서 고개를 똑바로 들고 있는 씩씩한 모습이었다. 그러나 갑자기 덥수룩한 수염에 고통과 신음을 뱉어내는 모습으로 바뀐다. 영웅적인 승리자가 갑자기 죽음 앞에서 번민하는 인간적인 모습으로 돌변한 것이다. 이런 변화는 종교 미술의 사회적 기능이나 전시맥락과도 관계가 없지 않았다. 옛날 사람들은 이런 그림을 보면서 수난의 의미를 새기고 인내와 겸손의 가치를 돌아보는 계기로 삼았다고 한다. 그러고 보면 교부 아우구스티누스가 「교만」을 누르는 가장 효과적인 수단으로 십자가 수난의 기억을 들었던 것도 이해가 간다.

Catholic Pick

많이 본 뉴스