지난 기획/특집

[쉽게 보는 교회 미술 산책] (26) 에드바르트 뭉크의 ‘골고타’

주정아 기자

입력일 2009-03-11

수정일 2009-03-11

발행일 2009-03-15

제 2639호 18면

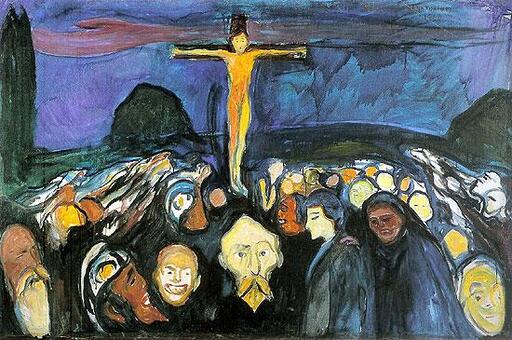

소외당한 현대인의 땅 ‘골고타’ 수평-수직의 반듯한 구성 엄격한 심리적 긴장 고조 개인의 고독·불안 묘사

2009년이 시작된 지가 바로 어제 같은데 벌써 석달째 접어들었다. 세월의 무상함이란 다 아는 사실이지만 왜 이렇게 가슴이 내려앉는 느낌인지 잘 모르겠다. 아마 새해를 맞이하며 다짐했던 각오들과 희망이 결국 작년과 마찬가지로 무너질 것이라는 비관 때문일 것이다.

매년 새해가 오면 무엇을 꼭 이루겠다든가 혹은 예기치 못한 행운이 내 가슴에 푹 안겨주길 막연히 바란다. 내 경우엔 점점 아이가 되는 지 나이를 먹을수록 새해에 희망하는 것이 많아지고 그만큼 절망적으로 우울하게 연말을 맞이한다.

그런데 작년에는 내 생애에 있어 가장 예외적으로 연말연시를 맞이했다. 12월 중순 경만해도 무의미하게 한 해를 보낸 것 같아 그렇게 우울할 수가 없었는데 마지막 달을 3~4일 남긴 어느 날 학교 교무처에서 전화가 와 내가 교육부분 최우수 교수로 뽑혔다는 것이다.

이 상은 대학 자체 내에서 매년 교육과 연구에 있어 업적이 높은 교수를 선정해 주는 것이다. 평소 상과 무관하다고 생각해왔고 또한 어떤 상이든 그 권위를 인정하지 않는 냉소적인 면이 있었다. 그런데 올해 1월 2일 시무식을 겸해 막상 상을 받으니 학생들이 축하해주고 해서 기분이 그럴 듯하게 좋았다. 한편으로는 내가 원하는 것이 달리 있는 데 겨우 상하나 받고 한 해를 마무리하는구나 싶어 서글프기도 했지만 어쨌든 상을 받았다는 사실 자체는 기분이 좋았다.

무엇보다 예기치 못한 행운이 나를 비켜만 가지 않는다는 사실이 더 기뻤다. 두 달 넘게 지난 지금 시점에는 평소와 다름없이 그냥저냥 하루하루를 보내면서 별다른 불행이나 고통이 찾아오지 않았으면 바라는 평범한 일상으로 돌아가고 있다.

그럼에도 마음 밑바닥에는 여전히 하느님의 은총이 불쑥 날 찾아오지 않을까 하는 희망이 지워지지 않고 꿈틀거리고 있다. 누군가가 은총이 결국 눈총으로 바뀌더라는 우스갯소리도 했지만 새해에 희망하는 신의 은총은 모두의 바람일 것이다.

노르웨이 출신의 화가 에드바르트 뭉크(Edvard Munch, 1863~1944)는 20세기를 맞이하면서 예수가 십자가에 못 박혀 죽은 절망의 땅, ‘골고타’를 그렸다.

그 당시 20세기가 되면 19세기의 세기말적 불안과 갈등이 치유되고 과학기술의 발달로 유토피아가 전개될 것이라는 희망이 팽배해 있었다. 그런데 뭉크는 20세기에 그린 첫 작품 주제로 ‘골고타’를 선택했다. ‘골고타’에는 우울한 청색을 배경으로 노란 그리스도가 못 박혀 있고, 예수가 흘린 피는 구름이 되어 잿빛 하늘을 가로지른다. 화면 중앙에 못 박힌 예수의 수평과 수직의 반듯한 구성은 드라마틱하고 통렬한 죽음의 고통이나 애도를 느끼게 하지 않지만 중립적이며 엄격한 심리적 긴장감을 불러일으키고 있다.

수많은 사람들 위에 당당히 서 있는 십자가의 예수 그리스도는 발밑의 사람들의 운명을 관할하는 통치자로 보인다. 그런데 발밑의 사람들은 예수에게 관심이 없다. 그들은 경배의 태도를 취하기는커녕 예수를 바라보고 있지도 않다.

모두 각자 자신의 운명이 신에게 달려있음을 모르는 듯하며 심지어 그것을 믿으려고 하지도 않는 것 같다. 모두 함께 모여 있지만 그들은 독립적이며 자신 옆에 누군가가 있는 것조차 모르는 것 같다. 뭉크는 현대인의 불안에 관심이 많았지만 현대인이라는 대중이 아니라 현대인 개인이 갖는 소외, 고독, 불안 심리에 관심을 가졌다. 화면 전경의 얼굴들은 뭉크 주변 사람들이다.

화면의 가장 왼쪽 긴 턱수염 가진 노인은 뭉크의 예술세계를 이끈 스승이라 할 수 있는 화가이자 사상가였던 크리스티안 크로그(Christian Krohg, 1852~ 1925)이며, 십자가의 예수 바로 아래에 있는 남자는 폴란드 출신의 문학가 프비지셰프스키(Stanislaw Przybyzewski)이다.

한때 뭉크는 그의 부인과 불륜관계에 있으면서 ‘질투’라는 그림을 그리기도 했다. 그 옆에 창백한 옆얼굴의 미소년 같은 남자는 젊은 날의 뭉크 자신이다. 뭉크의 어깨에 손을 얹고 있는 검은 옷을 입은 여인은 죽은 어머니를 대신해서 뭉크를 키워주었고 예술가의 길을 가도록 적극적으로 후원해 준 이모 카렌(Karen Bjolstad)이다.

이모의 분위기는 뭉크를 불행으로 떠미는 사탄 같은 느낌을 준다. 뭉크는 사탄에 떠밀려 예술가가 된 자신과 사탄에 의해 죽음에 이른 예수를 동일시하고 싶었던 것은 아닐까. 화면 전경에 있는 사람들 모두 각자 혼자이며 각자 고통을 안고 있는 독립된 개체들로 표현되어 있다.

서로 심리적인 교류 같은 것은 갖고 있는 것 같지 않다. 모두 타인의 위로가 되어 줄 만한 여유도 없고, 타인이 자신을 위로해 줄 수 있다는 것도 믿지 않기에 위로를 원하지도 않는다.

당연히 군중은 십자가에 책형당한 예수에게 관심을 가질 여유가 없다. 내 고통도 감당하기 힘든 마당에 타인의 고통에 무슨 관심을 가질 것이며, 누가 모함을 받든지 죽든지 무슨 상관이 있겠는가. 현대인의 무관심, 현대인의 고독과 소외를 뭉크는 죽음과 절망의 땅, 골고타로 묘사하고 있다. 그러면 21세기는 어떤 곳일까? 골고타, 혹은…?

김현화(베로니카·숙대 미술사학과 교수)

◆ Tip

뭉크의 그림을 접하면 앙리 마티스의 말이 함께 연상된다.

‘회화는 표현이다.’

뭉크는 대담한 화면 구성과 강렬한 색채 대비 등으로 자신의 내면과 시대상 등을 폭발적으로 표현해왔다.

예를 들어 뭉크를 잘 알지 못하는 이들도 그의 작품 ‘절규’는 잘 기억한다. 그만큼 강렬한 표현성을 드러내기 때문이다. 이 작품은 19세기말 상징주의 미술의 결정판이자 20세기 독일 표현주의 화풍에 지대한 영향을 끼친 걸작으로 평가받는다.

뭉크 작품의 대표적인 주제는 ‘죽음’ ‘사랑’ ‘불안’ 등이었다. 뭉크는 자신을 일컬어 ‘요람에서부터 죽음을 안 사람’이라고 종종 말해왔다. 6살 어린 나이에 어머니를 여의고 누이마저 잃었던 충격, 뿐만 아니라 신경질적인 아버지와 정신적으로 나약한 형제들의 모습은 그의 유년 시절을 더욱 어둡게 했다. 이 기억들은 작품에도 고스란히 투영된다. 때문에 사람들은 뭉크를 절망의 화가라고도 불렀다. 하지만 그는 절망에서 멈추지 않았고, 인간의 원초적인 모습을 그림으로써 끊임없는 생명을 갈구하고 희망을 찾아가려는 노력을 보인 작가로 평가받는다.

뭉크가 남긴 작품 등을 가장 폭넓게 만나볼 수 있는 곳은 노르웨이 오슬로에 있는 뭉크 미술관이다. 세상을 떠나기 전 30여년의 시간을 오슬로 교외에서 지냈던 뭉크는 전 재산을 오슬로시에 기증했다. 그가 남긴 재산 중에는 회화 1100여 점과 4500여 점의 소묘와 수채화, 1만8000여 점의 판화와 조각 6점 등이 있었다. 또 각종 판화의 원판과 책, 사진 등의 자료들도 포함돼 있다. 그는 유언장에 그림을 팔지 말라는 뜻을 남김으로써, 자신의 유산으로 미술관이 세워지길 바랐다. 뭉크 미술관은 그가 태어난 지 100년이 되는 해에 문을 열었다.

주정아 기자

Catholic Pick

많이 본 뉴스