지난 기획/특집

‘삼위일체’ 신비를 묵상하다

김근영 기자

입력일 2015-05-26

수정일 2015-05-26

발행일 2015-05-31

제 2946호 9면

사랑이신 하느님 우리를 위해 모든 것 비우고 내어주시다

성령강림 대축일 후 처음 맞는 주일인 삼위일체 대축일은 하느님이신 성부·성자·성령의 세 위격(位格)은 완전히 구별되면서도 동시에 하나의 신성을 이룬다는 신비를 기념하는 날이다.

‘삼위일체’ 교리는 그리스도인들에게 최고의 신비라고 할 수 있다. 하느님이 어떤 분이신지 말해주기 때문이다. 이 가르침은 삼위일체의 신비가 다름 아닌 사랑의 신비임을 알려준다. 삼위일체 대축일을 맞아 삼위일체의 참 신비를 묵상하는 장을 마련한다.

세 위격, 동일하고 영원하며 전능하시다

“누군가를 사랑하면 내 안에 그가 밀려들어온다. 그가 내 안에 들어오면 행동이 이상해지고 예전의 나와는 다른 모습을 보인다. 시간이 지나면 나는 그 모습을 밀쳐낸다. 나의 모습을 되찾기 위해서다. 그와의 일치는 절대 ‘내’가 ‘너’로 동일시되는 일치가 아니다. 나와 그와의 독립성을 유지하면서 일치를 이루려면 사랑의 기운 없이는 불가능하다.”

말장난으로 들릴 수도 있지만 삼위일체적 사랑을 닮은 남녀 간 사랑을 이렇게 묘사할 수 있다. 삼위일체 교리는 “하느님은 한 분(몸)이시지만 ‘세 위격’으로 존재하신다. 세 위격은 분리되지 않으며 전적으로 동일하고 영원하며 전능하신 한 하느님이시다”로 요약된다. 논리학적으로 문장 자체에 오류가 내포된 이 교리를 교회는 ‘신비’라고 부른다. 교회는 어째서 ‘말도 안 되는’ 이야기를 믿으라고 하는 것일까. 대답은 간단하다. 예수 그리스도께서 ‘말도 안 되게’ 십자가에서 돌아가셨고, ‘말도 안 되게’ 부활하셨기 때문이다. 그분의 ‘말도 안 되는’ 말씀과 행동으로 죽을 운명에 처한 아담의 후손인 우리에게 구원의 문이 활짝 열렸다.

교회는 초기부터 5세기 동안 실체(實體), 위격(位格), 관계(關係) 등 철학용어를 이용해 삼위일체 교리를 정확하게 표현하려고 고심했다. 제1차 니케아 공의회(325년)와 콘스탄티노폴리스 공의회(381년)는 성부와 성자가 서로 이질적 존재라고 주장한 아리우스(260~336)를 이단으로 단죄했다. 이어 에페소 공의회(431년), 칼케돈 공의회(451년) 등을 거치면서 삼위일체 교리가 확립됐다.

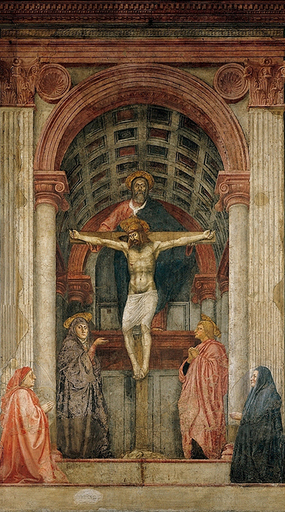

삼위일체를 그리다

삼위일체를 명시적인 주제로 드러낸 대표적인 예술작품으로는 이탈리아 피렌체의 화가 마사초(Masaccio·1401~1428)의 ‘성 삼위일체’(Holy Trinity·1401년)가 있다. 마사초는 이 작품을 통해 원근법을 회화에 처음으로 적용, 당대 사람들을 깜짝 놀라게 한 것으로 유명하다. 산타 마리아 노벨라 성당에 프레스코화로 그려진 이 작품은 성부와 성자, 성령(하얀 비둘기 형상)을 알레고리로 나타냈다. 키가 163cm 되는 사람의 눈높이와 소실점이 정확히 맞춰져 후면의 벽면과 천장이 깊어 보이는 듯한 공감각을 선사한다. 높이 7m에 폭 3m 내외로 매우 협소한 기도실임에도 불구하고 전혀 답답함을 느끼지 않을 정도다. 작품의 가운데는 예수 그리스도의 얼굴이 위치해 있다.

러시아 화가 ‘안드레이 루블료프’(Andrei Rublev·1370-1427)가 그린 ‘구약 성 삼위일체’(The Old Testament Trinity·1410년 경)는 엄격한 양식, 온화한 형상과 심리적인 깊이 등으로 오늘날까지 성상화의 지침이 되는 작품이다. 지난 1988년 러시아 정교회는 루블료프를 성인으로 추대했으며, 영화감독 안드레이 타르코프스키는 그의 생애를 다룬 서사영화 ‘안드레이 루블료프’를 제작하기도 했다.

세 천사가 아브라함에게 나타나(창세 18,1-15) ‘아브라함의 환대’라고도 불리는 이 작품은 삼위일체에 관한 복잡한 사상을 전하기 위해 서사적인 내용을 생략하고 상징적인 요소를 부각시켰다. 강한 보색을 사용하고 미묘한 선으로 얼굴을 처리한 것이 특징이며, 조감도 형식으로 구성됐다.

인간의 이성으로 파악할 수 없어

현대 신학자들은 삼위일체 신비를 ‘내재적 삼위일체론’과 ‘구원경륜적 삼위일체론’으로 구분해서 설명했다. 내재적 삼위일체론은 타자와의 연관성과 관련, 각 위격은 상대방과 온전히 일치하지만 위격들의 고유성에 귀속된다고 설명한다. 구원경륜적 삼위일체론은 외부를 향한 삼위일체 하느님의 구원행위를 창조(성부의 활동)·구원(성자의 활동)·성화(성령의 활동)라고 위격적으로 구분하지만 결국 공동활동이라고 말한다. 칼 라너 신부를 비롯해 많은 신학자들이 내재적 삼위일체론과 구원경륜적 삼위일체론의 동질성을 강조한 바 있다.

신자들이 삼위일체 신비를 가장 쉽게 알아듣는 열쇳말은 ‘사랑’이다. 20세기의 빼어난 신학자 한스 우르스 폰 발타살(Hans Urs von Balthasar·1905-1988)에 따르면 내재적 삼위일체론과 구원경륜적 삼위일체론은 모두 ‘하느님은 사랑이시다’를 드러내는 것이며, 그 ‘사랑만이 믿을 수 있는 것’이다.

‘성부는 영원 안에서 당신 자신을 비우시고 전달하시며 성자를 낳으시고, 성자는 성부의 모든 것을 수용하며 마찬가지로 당신 자신을 비워 전달하시며 성부께 감사를 드린다. 성령은 성부와 성자 간 사랑의 일치를 이루는 끈이다’는 설명이 그것이다.

물론 이런 설명들이 완벽한 것은 아니다. 다만 삼위일체이신 하느님의 신비를 좀 더 알기 쉽게 풀이하려는 방편들에 불과하다. 삼위일체 신비를 올바로 이해하는 것보다 중요한 건 그 신비를 체험하며 사는 것이다. 체험하며 살아가는 이들은 또한 그만큼 그 신비를 더 깊이 이해할 수 있다.

발타살은 교부들이 입버릇처럼 말했던 “완전히 이해된다면 그것은 하느님이 아니다”(Si comprehendis, non est Deus)는 문장으로 주요 저작의 대미를 장식했다. 이성적으로 완전히 파악할 수 없는 하느님을 이성적으로 분석하려는 접근 자체를 반성하는 태도다.

영광송은 신자들이 쉽게 바칠 수 있는 가장 삼위일체적인 기도다. “영광이 성부와 성자와 성령께, 처음과 같이 이제와 항상 영원히, 아멘.”

김근영 기자 (gabino@catimes.kr)

Catholic Pick

많이 본 뉴스